Pharmystery: LSD – Zufallsfund durch Rausch

Auf der Suche nach einem Kreislaufstimulans entdeckte der Schweizer Chemiker Albert Hofmann die bewusstseinserweiternde Wirkung der Substanz Lysergsäurediethylamid – kurz LSD. Schnell entwickelte sich LSD zum „Wundermittel“, doch ebenso rasant wurden auch die Kehrseiten der Einnahme deutlich.

LSD wurde aus Mutterkorn synthetisiert. Bei Mutterkorn (lateinisch: Secale cornutum) handelt es sich um einen Pilz, der Getreideähren befällt. Bereits im 15. und 16. Jahrhundert wurde Mutterkorn in Form von Pulver bei Unterleibsschmerzen und zur Anregung der Wehentätigkeit gebärender Frauen eingesetzt. Die Forschung von Albert Hofmann basierte auf den Erkenntnissen von Arthur Stoll, der 1918 aus Mutterkorn ein kristallines Alkaloid isolierte – das Ergotamin, das bis heute bei Migräneattacken verwendet wird.

Wirkung durch ungewollten Rausch entdeckt

Hofmanns Ziel war es, ein kreislaufstimulierendes Mittel zu finden und so forschte er an Mutterkornalkaloiden. Im Jahr 1938 synthetisierte er erstmals Lysergsäurediethylamid, das er allerdings zunächst nicht näher betrachtete. Erst fünf Jahre später, am 16. April 1943, arbeitete er erneut am LSD. Hierbei nahm er, vermutlich durch eine unvorsichtige Arbeitsweise, eine kleine Menge des Stoffes auf. Während der Arbeit verspürte er eine „merkwürdige Unruhe, verbunden mit einem leichten Schwindelgefühl“.

Zur Sicherheit fuhr er nach Hause und schrieb nach Abklingen des Rausches seine Erfahrungen auf: „Zu Hause legte ich mich nieder und versank in einem nicht unangenehmen rauschartigen Zustand, der sich durch eine äusserst angeregte Phantasie kennzeichnete. Im Dämmerzustand bei geschlossenen Augen – das Tageslicht empfand ich als unangenehm grell – drangen ununterbrochen phantastische Bilder von ausserordentlicher Plastizität und mit intensivem, kaleidoskopartigem Farbenspiel auf mich ein. Nach etwa zwei Stunden verflüchtigte sich dieser Zustand.“

Ungewöhnlich war, dass bereits geringe Mengen des Stoffes, die Hofmann ungewollt zu sich nahm, solche Auswirkungen hatten. Drei Tage später nahm der Chemiker 250 Mikrogramm LSD zu sich, dieses Mal wissentlich im Selbstversuch. Dies war die von ihm vermutete Minimaldosis, die aus heutiger Sicht dem Fünffachen der mittleren Dosis entspricht. Der sich einstellende Rausch war nicht angenehm. Laut Hofmann konnte er „nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen“ und er hatte auf seinem Heimweg das Gefühl, dass sein Fahrrad nicht von der Stelle käme. Seine Laborantin, die ihn begleitete, berichtete ihm später, dass sie sehr schnell gefahren seien.

Durch starke Schwindel- und Ohnmachtsgefühle musste er sich hinlegen. „Die Nachbarsfrau, die mir Milch brachte – ich trank im Verlauf des Abends mehr als zwei Liter –, erkannte ich kaum mehr. Das war nicht mehr Frau R., sondern eine bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze“, so sein Bericht.

LSD als offizielles Arzneimittel

Unter dem Namen Delysid brachte das Unternehmen Sandoz, für das Hofmann arbeitete, den Wirkstoff LSD im Jahr 1949 auf den Markt. Genutzt werden sollte dies als Stimmungsaufheller bei schizophrenen Patient:innen, bei Depressionen, bei Angststörungen und zur Psychotherapie von Alkoholiker:innen und bei Personen mit schweren Traumata.

Die positive Wirkung von LSD wurde schnell von einem Suchtproblem überschattet. Vor allem in der Hippie-Bewegung in den sechziger Jahren wurde LSD missbräuchlich eingenommen. Aber auch Künstler:innen und Musiker:innen schworen auf den Stoff, um Inspiration und Freiheit zu finden. Durch die teils sehr hohen Dosierungen stellten sich auch schwerwiegende Nebenwirkungen ein, die mit Panikattacken einhergingen und ärztlich behandelt werden mussten. Weltweit wurde das Arzneimittel ab 1966 nach und nach verboten. Seit dem Jahr 1967 gilt LSD in Deutschland als Betäubungsmittel und 1971 wurde die Forschung zunächst eingestellt. Heute gilt LSD als „nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel“.

In der Schweiz wird seit 2008 wieder an LSD geforscht. Allerdings nur unter strengen Auflagen und bei wenigen Patient:innen.

Mehr aus dieser Kategorie

Sechs Fakten, die du nicht über Kopfläuse wusstest

Wenn es auf der Kopfhaut kribbelt und juckt, kann dies ein Anzeichen für Kopfläuse sein. Meist sind davon Kinder betroffen, …

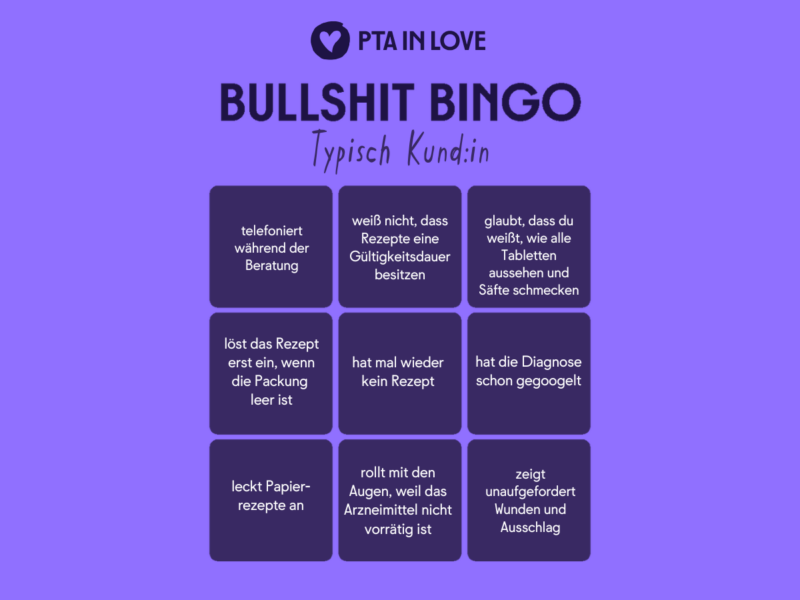

Bullshit-Bingo: Typisch Kund:in

„Der Kunde ist König“ lautet ein Sprichwort. Doch müssen sich Kund:innen auch so benehmen. Leider ist das nicht immer der …

PTA IN LOVE-week: Neuer Pflege-HiMi-Vertrag / Dokuregeln beim E-Rezept / Mounjaro-Retax

Die wichtigsten News rund um die Apotheke im knackigen Videoformat zusammengefasst und mit jeder Menge Spaß und guter Laune präsentiert: …